<番組紹介>

美濃和紙の魅力を紹介。

和紙に施された模様が部屋中に投影され、

幻想的な雰囲気を醸し出すランプシェード。

和洋どちらの部屋にも合うモダンなデザインが、

女性たちに人気だ。

「これが和紙?」と誰もが驚く“水うちわ”は、

透けるような薄さで出来ている。

かつて涼を取るのに使われ、

近年若い職人たちの手で蘇ったイッピンだ。

無形文化遺産にも登録され、

伝統の技から生み出された美濃和紙を、

モデルの生方ななえが徹底リサーチ!

1.美濃和紙のランプシェード(彩光デザイン)

和紙に施された模様が部屋中に投影され、

幻想的な雰囲気を醸し出すランプシェード。

彩光デザインさんの作品です。

彩光デザインさんは、

刃物が名産品で有名な岐阜県の関市にある

世界的に有名な岐阜県の和紙照明のブランドです。

関市に隣接している岐阜市と美濃市は、

それぞれ「岐阜提灯」と「美濃和紙」で有名であり、

「美濃和紙」を使った「岐阜提灯」は昔から身近な存在でした。

この和紙を透した灯りは、

とても優しく、そしてとても柔らかく、

和洋どちらの部屋にも合うモダンなデザインが、

女性に大人気です。

「美濃和紙」は、原料である「楮」(こうぞ)の木の皮の白い部分を

繊維状にほぐして使用します。

(トロロアオイ:花オクラ)

それを井戸水に浸けて、

「トロロアオイ」の根から抽出した粘液「ねり」を混ぜます。

「ねり」は楮の繊維の広がりを均一にするために使われます。

「ねり」のない水で紙を漉くと、繊維の水中滞在時間が短く、

すぐ水が落ちてしまい繊維が均等に散らばりません。

薄くて丈夫で、保存性に富んだ和紙の特徴は、

この「ねり」があってこそなのです。

続いて紙漉き。

手漉き和紙は「簀桁」(すけた)という用具に原料液を汲み込み、

よく揺すって繊維同士を絡み合わせて作ります。

「簀桁」(すけた)は、繊細な竹のすだれに編まれた「漉き簀」(すきす)に

「漉き桁」(すきけた)を取り付けたものです。

美濃では、「縦揺り」(たてゆり)に

美濃独特のゆったりとした「横揺り」(よこゆり)を加えて

漉いていく方法が発達してきました。

繊維を縦横無尽に高い密度で積層させていくことで、

「美濃和紙」ならではの地合いと薄くて丈夫な和紙になるのです。

「簀桁」(すけた)に水が入るとその重さは10kgにもなるため、

紙を均一に漉くのはとても難しいそうです。

次に、ランプシェードに使われてたレースの様な網目を施していきます。

漉き終わった紙を模様が入った型の下にセットし、

上から水をシャワーの様にかけるだけ。

これは「落水」と呼ばれる技法で、

型の穴の部分の楮を水で弾くことで模様が出来上がります。

その後、板状の乾燥機に丁寧に貼り付けて10分程乾燥させて完成です。

紙漉き職人で伝統工芸士の市原智子さんは、

「完成するまで本当に大変。重労働です。

これから何年出来るか分からないけれど、

新しいものにも興味があるので挑戦してみたい気持ちがある」と

おっしゃっていました。

そして最後の仕上げ。担当するのは岩井恵美子さんです。

「美濃和紙」が作られている岐阜県は

「岐阜提灯」や灯篭、和傘の一大産地としても有名ですが、

その伝統工芸品「岐阜提灯」の作り方からヒントを得たという方法で、

ランプに仕上げていきます。

まずランプシェードの型を組み立てたら、ワイヤーを巻いていきます。

叩くようにして糊をワイヤーに着けたら、

美濃和紙をカミソリの刃を一定の角度で当てながら貼り付けていきます。

際も気を使うのが和紙と和紙の繋目の部分。

影になって浮き出てしまうので、

綺麗なラインで同じ細さに切っていかないと美しく仕上がりません。

これを乾かして型を外せば、

モダンなランプシェードの出来上がりです。

岩井さんは、

「和紙職人さんが手間をかけて作ってもらった訳ですので、

丁寧にひとつひとつ綺麗に仕事をするように心掛けています。

和紙の優しい明かりがお客様の癒しになって

喜んで頂けたらなと思います」とおっしゃっていらっしゃいました。

- 住所:〒501-3954

岐阜県関市千疋 1 393 - 電話:0575-28-5852

2.本美濃紙(本美濃紙職人・倉田 真さん)

奈良時代以降、1300年に渡って和紙づくりの伝統を誇る美濃市。

「正倉院」には、日本最古の和紙として

美濃、筑前、豊前の3国の戸籍用紙が所蔵されています。

また、「福井県の「越前和紙」、高知県の「土佐和紙」と並び

「日本三大和紙」のひとつにも数えられています。

「美濃和紙」は、江戸時代、障子紙の最高級品として評判になり、

今でも京都迎賓館を始め、多くの建物に美濃和紙は使われています。

【明日は休館日】

— 内閣府京都迎賓館 Kyoto State Guest House (@Kyoto_Geihinkan) February 15, 2022

当館の障子紙は、本美濃紙を使用しています。

障子は、平安時代から日本人の生活に溶け込んできた建具で、和風のしつらえには不可欠なものです。

当館はカーテンを一切使用せず、窓の内側は障子としています。

HP:https://t.co/xeOs1XeOss#京都 #Kyoto #障子 #本美濃紙 pic.twitter.com/vlCi4wEWLU

美濃和紙には、

「本美濃紙」「美濃手すき和紙」「美濃機械すき和紙」の

大きく3種類があり、

中でも厳選した素材で手漉きされる「本美濃紙」は、

昭和44(1969)年4月15日に国の重要無形文化財に指定、

平成26(2014)年にユネスコ無形文化遺産に登録され、

国宝級の古文書や絵画の修繕に使用されています。

その「本美濃紙」が特に際立っているのはその「白さ」です。

この白さをいかにして生み出しているのか。

「本美濃紙」の技術を主軸に制作活動を行っている倉田真さんに

紹介していただきました。

[人の輪]手すきの表彰状 光あふれ…美濃和紙職人 倉田真さん(42) : 東京オリンピック2020速報 : オリンピック・パラリンピック : 読売新聞オンライン https://t.co/s1mePtXZnR

— す (@tasuki_rose) July 28, 2021

美しい白を作り出すには膨大な手間と時間が掛かります。

まず入念な手作業で原料処理を行います。

原料である「楮」(こうぞ)の楮の白皮を清流に3日程浸して、

自然漂白させるとともに不純物を取り除きます。

次にその白皮を草木灰やソーダ灰を溶かした湯の中で、

軟らかくなるまで煮熟します。

その後、「川屋」(かわや)と呼ばれる清らかな井戸水が流れる所で

不純物を丁寧に取り除く「ちり取り」という作業を行います。

「ちり取り」は最も大事な工程で、

僅かに残った残っている皮やゴミを丹念に取り除いていきます。

紙すきに使えるまで処理をするのに約2週間。

これでようやく原料となる「楮」の準備が整いました。

次は「すき舟」に井戸水を張って、

「トロロアオイ」という植物の根を磨り潰した粘液「ねり」を混ぜます。

「ねり」は楮の繊維の広がりを均一にするために使われます。

「ねり」のない水で紙を漉くと、繊維の水中滞在時間が短く、

すぐ水が落ちてしまい繊維が均等に散らばりません。

薄くて丈夫で、保存性に富んだ和紙の特徴は、

この「ねり」があってこそなのです。

そうしたら紙の製造に適した性質を与えるために

「叩解」(こうかい)という作業を行います。

これは、楮の白皮を一本ずつの繊維にほぐすために

まず本美濃紙特有の木槌を使って叩いてほぐし、

「ナギナタビーター」という機械で、繊維を細かくほぐしていきます。

これでやっと漉く前の液の準備が整いました。

明日漉く紙の原料の叩解作業。

— Corsoyard (@corsoyard) August 24, 2022

ナギナタビーターというミキサーのような機械で、繊維一本一本をバラバラにします。

FO-01,02用のため、楮と雁皮の繊維を配合。

表面が平滑で毛羽立ちも少なく、パリッとした触り心地が特徴の紙になります。

那須楮(茨城県大子町周辺産楮)

国内産雁皮(産地不定) pic.twitter.com/tcd8dglS3J

手漉き和紙は「簀桁」(すけた)という用具に原料液を汲み込み、

よく揺すって繊維同士を絡み合わせて作ります。

「簀桁」(すけた)は、繊細な竹のすだれに編まれた「漉き簀」(すきす)に

「漉き桁」(すきけた)を取り付けたものです。

通常の紙漉きは、縦方向にのみ「簀桁」(すけた)を揺らします。

美濃ではこの「縦揺り」(たてゆり)に、

美濃独特のゆったりとした「横揺り」(よこゆり)という

横方向にも簀桁を揺らして漉いていく方法が発達してきました。

繊維を縦横無尽に高い密度で積層させていくことで、

繊維が均等に絡み合い、

障子などで陽の光を通した時に見えるテクスチャーまでもが美しくて、

薄くて丈夫な和紙を作ることが出来るのだそうです。

漉き終わった和紙は、「紙床」(しと)の上に置き、

約半日の間圧力をかけて脱水していきます。

それから栃(とち)の一枚板に貼り付けて天日干しを行います。

日光には漂白効果があるため、より白く仕上がっていきます。

白く美しい伝統の「本美濃紙」は

職人達の地道な努力によって受け継がれているです。

<本美濃紙の指定要件>

・原料は「大子那須楮(だいごなすこうぞ。

茨城県久慈郡大子町でつくられる須楮)の白皮」

のみであること。

茨城県大子町産の最高級品「大子那須楮」

茨城県久慈郡大子町産の最高級品「大子那須楮」

・以下の伝統的な製法と製紙用具によること。

1.白皮作業を行い、

煮熟には草木灰またはソーダ灰を使用すること。

2.薬品漂白を行わず、

填料(てんりょう)を紙料に添加しないこと。

3.叩解(こうかい)は手打ち、

またはこれに準じた方法で行うこと。

4.抄造(しょうぞう)は

「ねり」にとろろあおいを用い、

「かぎつけ」または「そぎつけ」の

竹簀(たけす)による流漉きであること。

5.板干しによる乾燥であること。

・伝統的な本美濃紙の色沢、地合等の特質を保持すること。

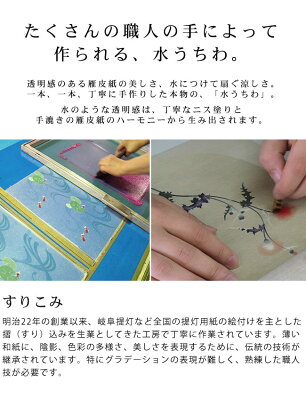

3.水うちわ(家田紙工)

「水うちわ」とは、

岐阜の豊かな川文化から生まれた独特の透明感を持つうちわです。

元々、長良川で行われる鵜飼を見に来た

観光客への土産品として作られたのが起源とされ、

室町時代には既に生産が行われていたという記録があるそうです。

明治に入ると海外からも注目されるようになり、生産量が飛躍的に増加。

そんなうちわ好景気の明治19(1887)年、

岐阜提灯の製造を営んでいた勅使河原直次郎氏が考案したのが、

最初の「水うちわ」だと言われています。

昭和に入ると日本人の生活が西洋化したことで、

和紙や工芸品の需要が減少し、

プラスチックやビニールを使ったうちわが大量に作られ、

また、扇風機やクーラーが普及するようになると、

「水うちわ」の生産量は徐々に減り、一度途絶えてしまいます。

しかし、近年になってクーラー病や災害時の暑さ対策などの観点から、

再び注目を集めるようになり、

家田紙工さんが手掛ける現在の「水うちわ」が復活しました。

「水うちわ」は、「美濃手漉き和紙」の「雁皮紙」(がんぴし)に、

ニスを塗って仕上げてあります。

その厚さはなんと0.014mm。

「楮」の和紙に比べて遥かに薄いのが特徴です。

「楮」の繊維は中が詰まっているのに対し、

「雁皮」の繊維は中に空洞があるため、

この空洞を潰すことで、より薄く平らになっています。

「雁皮紙」(がんぴし)は、乾いた状態でも陽の光が差し込むほど薄く、

濡らすと半透明にはなりますが、植物(雁皮)の繊維なので、

水に溶けてしまうことはありません。

更に、表面は天然のニスでコーティングされているため、

形が崩れることもなく、むしろ水に浸した方が強度が増すとも言われています。

「水うちわ」の一番の魅力は、通常のうちわとは違う“涼しい風”。

気温が高い時に普通のうちわであおぐと、生ぬるい風が起こりますが、

水うちわの場合は、水によって冷やされた涼しい風を感じることが出来ます。

氷水に浸してあおげば、さらにヒンヤリとした冷たい風が楽しめます。

- 住所:〒500-8211

岐阜県岐阜市日野東1丁目5−8 - 電話:058-249-0355

4.Corsoyard ・澤木健司さん

美濃市では毎年、和紙を身近に感じてもらおうと

「美濃和紙 あかりアート展」を開催しています。

今では全国から400もの応募があり、美濃市の風物詩ともなっています。

今年、令和4(2022)年も、

9月下旬から応募全作品の「WEB展示」が予定されている他、

10月9日(日)から22日(土)には、「町並み展示」展示が予定されています。

まだまだ、美濃和紙あかりアート展の作品募集をしております!

— (一社)美濃市観光協会(公式) (@minokanko) August 19, 2022

貴方の作った作品を、ぜひとも町並みに展示させてください。

皆様のご応募、ぜひお待ちしております。https://t.co/xhtTp4nXZJ

#美濃市 #美濃和紙あかりアート展 #作品募集中 #美濃和紙 #うだつの上がる町並み pic.twitter.com/B0Hgztv7SY

手漉き和紙職人の澤木健司さんも

「水うちわ」の復活に乗り出した一人です。

澤木さんは和紙を使った新たな製品づくりにも挑戦していて、

平成15(2003)年より

「水うちわ」を復活させて地域の名産にしようと取り組み、

2年の歳月をかけて復活に成功させました。

「水うちわ」の特徴と言えば、厚さはなんと0.014mmというその薄さ。

「雁皮紙」を用いている訳ですが、

かつてガリ版印刷に使うために大量に生産されていた「雁皮紙」も、

その衰退とともに、美濃市でも職人はいなくっていました。

澤木さんは、「水うちわ」の復活を目指すに当たり、

年配の元職人達に雁皮紙の製法を聞いて回わり、試行錯誤を重ねました。

そうして出来上がった「雁皮紙」に

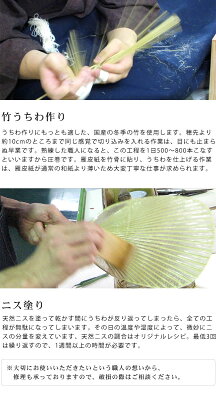

シルクスクリーンという手法で図柄を印刷し、竹骨に貼っていきます。

仕上げにニスを塗ります。

ニスを塗ることにより光沢が出るとともに、防水効果も高まります。

担当するのはニス塗り職人の久世敏康さんです。

ニスを塗っては乾かすという作業を一週間に3回繰り返します。

澤木さんは、大光工房の美濃和紙伝統工芸士・市原達雄さん師事し、

平成16(2004)年に自然や天然に出来るだけこだわった、

美濃手漉き和紙工房「Corsoyard」(コルソヤード)を開業しました。

紙づくりだけではなく障子張替などのサービスや印刷、

新しい商品の開発にも力を入れています。

平成28(2016)年7月には珈琲フィルター「立花」で

「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 」の「匠」に認定されています。

「立花」は、保存・殺菌のための薬品を一切使うことなく

天然繊維のみを丁寧に結合させ、漉き上げた

岐阜県美濃市立花産の極薄コーヒーフィルターです。

豆の油分や旨味を吸収しないため、

雑味の少ない深くまろやかな味わうことが出来るだけでなく、

コーヒーを淹れた後は豆と共に土に埋めて地球に還すことが出来ます。

淹れる人、嗜む人、地球の環境、

全てに優しいコーヒーフィルターです。

- 住所:〒501-3705

岐阜県美濃市立花673番地1 - 電話:0575-35-1306

- オンラインショッピングサイト

手仕事のお店「手でつくる」